循環器系の流体現象について誤っているのはどれか。

1: 血管に石灰化が起こると脈波伝搬速度が増加する。

2: 連銭(ルーロー)の形成により血液粘度が増加する。

3: 動脈血圧のピーク値は体の部位によって異なる。

4: 血管内径が小さくなると血管抵抗が上昇する。

5: 大動脈の動圧は静圧より大きい。

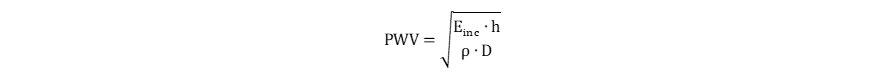

1:メーンズ・コルテベークの式とは、脈波伝播速度(pulse wave velocity:PWV)と動脈壁の増分弾性係数との関係を表した式である。

Eincは血管のヤング率、hは血管壁の厚さ、Dは血管の内径、ρは血液の粘度である。

血管に石灰化が起こるとEincが増大するため、式より脈波伝搬速度が増加する。

2:連銭形成とは、赤血球が硬貨を積み重ねたような形で連なって凝集している状態をさす。血液が流れにくくなり、見かけ上、血液粘度は増加する。末梢血塗抹検査でみられる異常所見の一つであり、通常、フィブリノーゲン、γ-グロブリン、など血中のグロブリンの濃度が上昇していることを示唆する。

3:圧脈波はどの動脈部位でも同じ波形を示すのではなく、部位により大きく異なっている。一般に、大腿動脈などの末梢の太い動脈では、立ち上がりが大動脈の圧脈波よりさらに急峻になり、ピーク(収縮期血圧)が上昇する。拡張期血圧、平均血圧は、末梢の太い動脈では僅かに低下する。

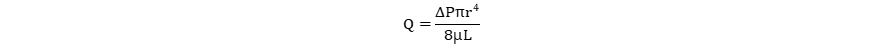

4:ハーゲン・ポアズイユの式は細い円管を流れる流体の量に関する法則である。 単位時間当たりに流れる流体の体積は、管の半径の4乗および間の両端の圧力差に比例し、管の長さおよび流体の粘性に反比例するというもの。

Qは流量、rは管半径、μは粘度、ΔPは圧力差、Lは管の長さである。

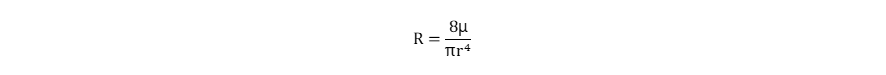

上記式と血管の関係から抵抗Rは以下の式で表される。

血管内径が小さくなると、式より血管抵抗は上昇する。

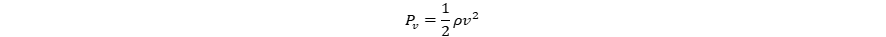

5:正解。ベルヌーイの定理は理想流体の定常流れにおいて、流線上でエネルギーが保存されることを示した定理である。

Pは流体の圧力を、密度はρ、流速はvである。このうち、運動エネルギーのことを動圧、圧力のことを静圧といい、これらの和を全圧または総圧という。ベルヌーイの定理は動圧と静圧の和が一定となることを示しており、速度が速くなると圧力が下がり、逆に速度が遅くなると圧力が高くなることを表している。(動圧)+(静圧)=(全圧)は管の太い、細いによらずどこでも同じ値である。また、太い管は静圧が大きい代わりに動圧が小さい、細い管は静圧が小さい代わりに動圧が大きい。流れが遅いとは動圧が小さいことである。反対に流れが速いと動圧は大きくなる。これは、ホースで水をまくとき、ホースの先端の出口を細くすると、水の流れが急に速くなり、水が遠くまで届く原理と同じである。大動脈の場合、動圧は静圧より大きい。